書くネタが全くないので、過去で取り上げた作品のまとめ読みでもやってみようかなとヾ(๑╹◡╹)ノ"

今回は5月場所も始まったことですし、『相撲取組双六』をヾ(๑╹◡╹)ノ"

相撲取組双六 - 国立国会図書館デジタルコレクション

※この記事では、国会図書館デジタルコレクションの画像を、適宜改変して使用しています。

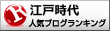

「ふり出し ー 触太鼓(ふれだいこ)」

「和泉屋市兵衛板」

この双六はサイコロの目の数進むのではなく、出た目のマスに移動するという形式です。

1が出たら「たいこやぐら」のマス、2が出たら「くじきたをし」のマスに移動します。

「触太鼓(ふれだいこ)」は初日の前日に、呼び出しさんが、太鼓を打ち、場所が始まることを触れて、町を巡る行事です。

今でも行われていますが、今はもうちょっと小さな太鼓ですね。

www.youtube.com

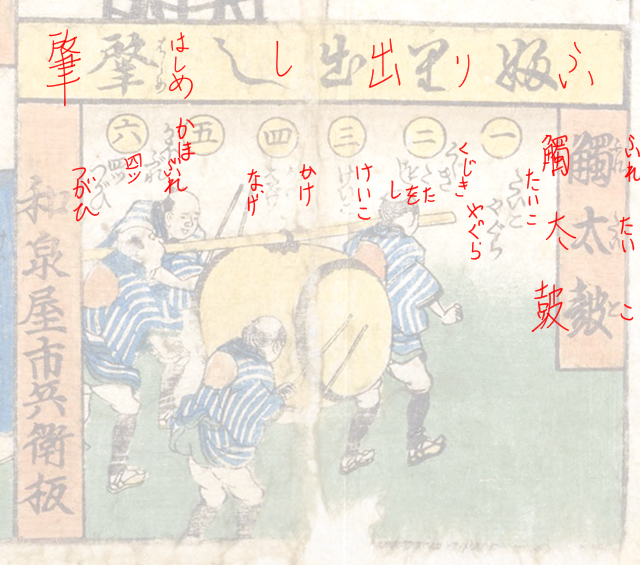

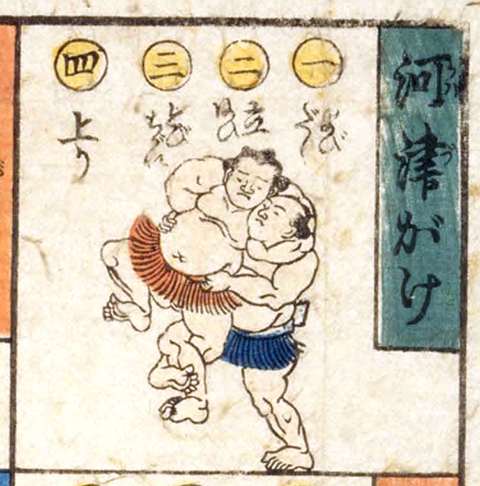

「河津がけ」

河津掛けは大相撲の決まり手の一つです。

相手の足の内側に足を掛け、相手の首の後ろに手を回して、後ろに倒す感じの技ですね。

この絵だと、左側の力士が河津掛けを繰り出しています。

でも、なんか技を掛けた力士の方が、吊り上げられて負けそうですね(笑)

「河津(かわづ)」は、技を掛けた時に蛙(かわず)の足のような形になることにに由来するとか、『曽我物語』の河津祐泰(かわづすけやす)が相撲を取ったエピソードに由来するとか。

www.youtube.com

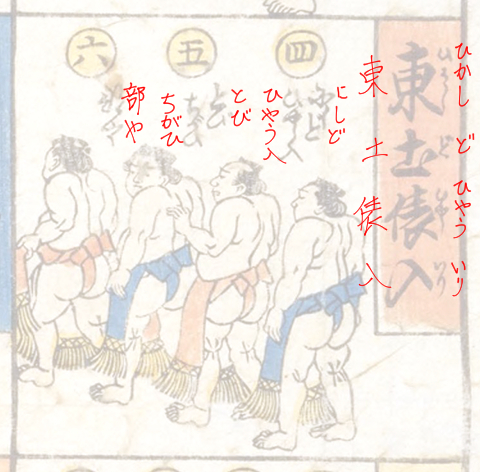

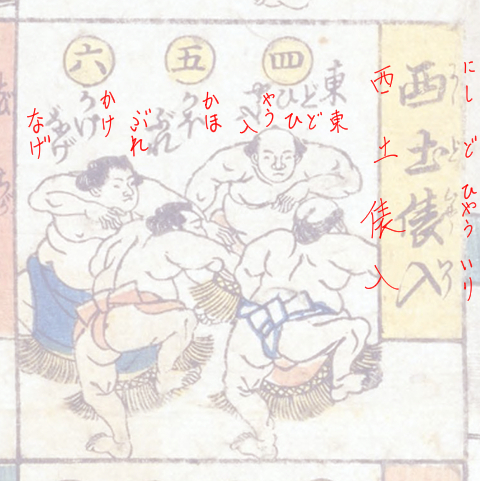

「東土俵入り」

ぞろぞろと並んで土俵に向かっている所ですね。

四股を踏むシーンは西土俵入のマスで描かれています。

この頃から化粧まわしは存在するのですが、図柄が見えないのが残念ですね。

youtu.be

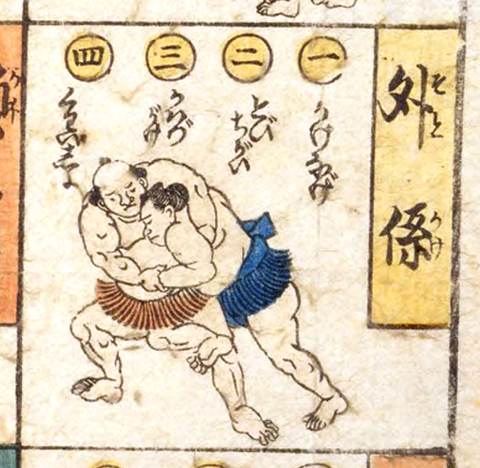

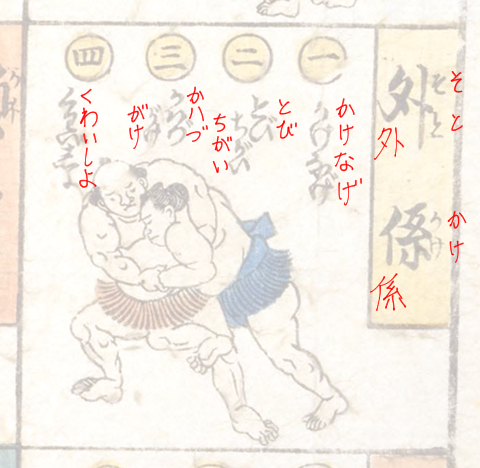

「外係(そとがけ)」

外掛けは相撲の決まり手の一つです。

自分の足を相手の足の外側から掛けて倒す技です。

外掛けは今の相撲でもよく見掛ける技ですね。

この絵で外掛けを繰り出しているのは右側の力士ですが、左の力士の方が余裕で、なんだか技を掛けている方が不利に見えますね(笑)

www.youtube.com

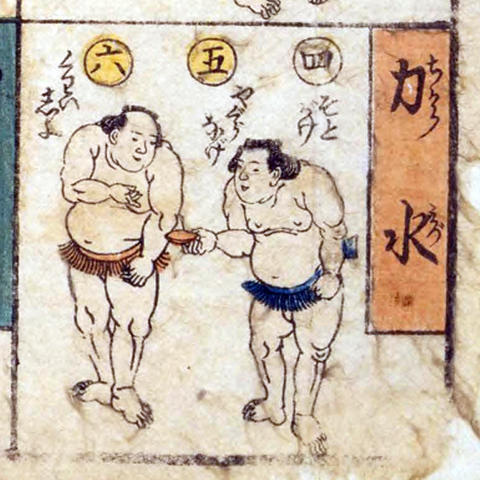

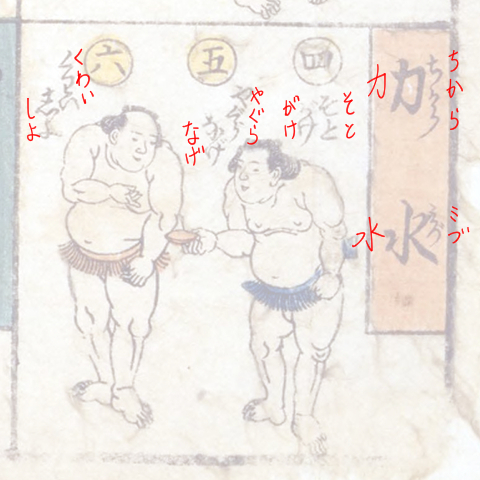

「力水」

「力水」は、土俵に上がった力士につける水ですね。

[土俵上だけでなく、稽古場などでつける水も力水と言ったりします]

勝ち残った力士か、取り組みを控えている力士がつけます。

負けた力士はつけることができません。

結びの一番などで、控えの力士がいない場合は、付け人がつけるそうです。

今では柄杓に水を入れますが、江戸時代にはこの絵のように盃を使っていたようなので、なんだかお酌みたいですね。

現在、大相撲で使われる力水はもち吉が提供しているそうです。

一般販売もされているようなので、何回か飲んだことがありますが、かなり美味しかったです。ameblo.jp

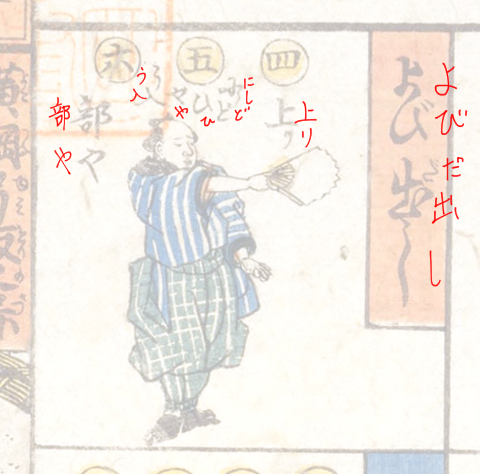

「よび出し」

呼び出しさんの装束は基本的には今とほぼ同じですね。

着物の柄は今の方がシンプルで、背中にスポンサー名が入ってますが。

「東~北見川~、西~三目山~」と呼び上げるのが呼び出しさんです。

行司さんが「東~~~」と呼び上げていると勘違いしている方が多くいらっしゃいますが、行司さんは、「北見川に三目山」、「かたや北見川、こなた三目山(三役以上取り組みなど)」と言います。

youtu.be

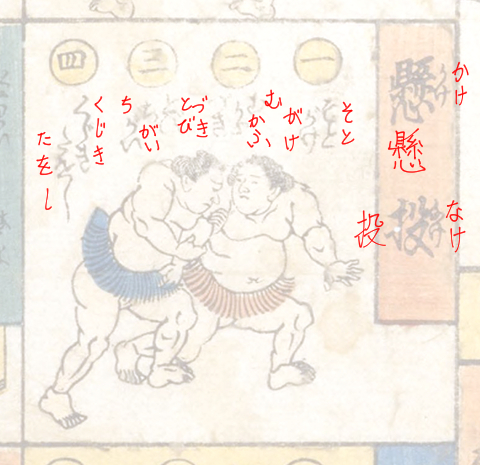

「むこうづき」

「向こう突き」は、今で言う、「突き押し」のことでしょうね。

この技で勝負がついた時の決まり手は「突き出し」か「押し出し」でしょうかね。

絵では、突いているのは右の力士ですが、これまた突かれている左の力士の方が、なぜか余裕の表情です。

youtu.be

「顔ぶれ」

顔ぶれ[顔触れ言上(かおぶれごんじょう)]とは、行司が翌日の取組を発表することです。

行司さんの装束も今とは随分違いますね。

ちなみに書かれている力士の名前は、

荒馬 小柳 御用木 鏡岩 秀の山 劔[剣]山

です。

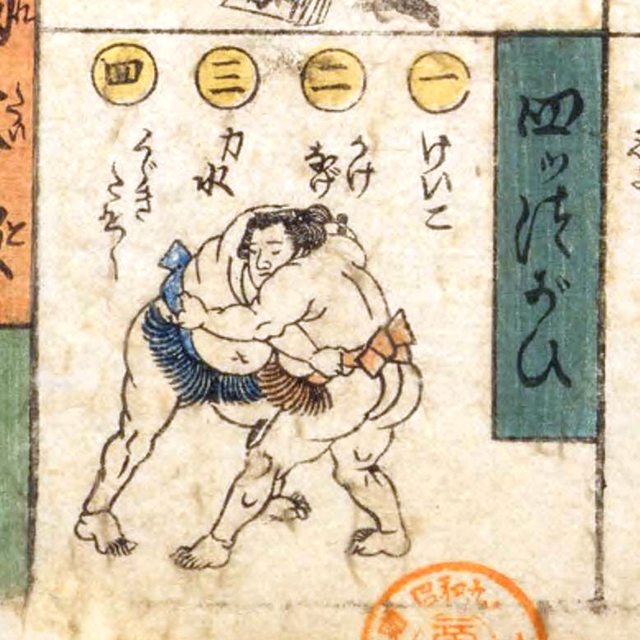

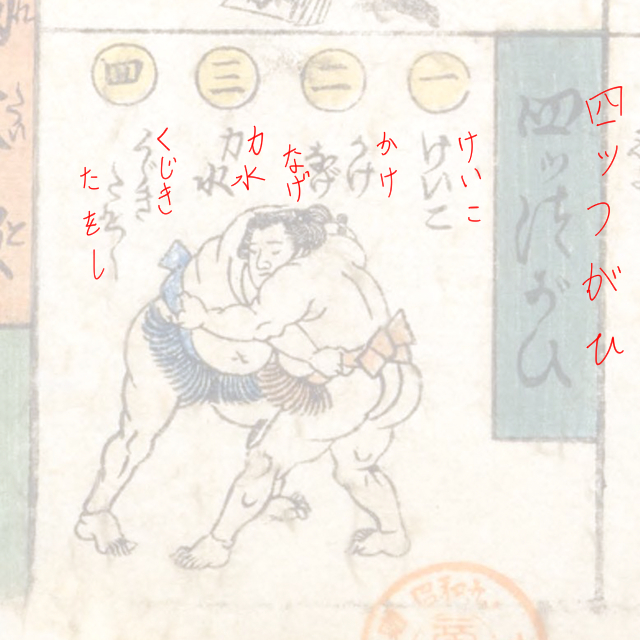

「四ツつがい」

「四ツつがい」、漢字で書くと、「四つ番(つが)い」ですかね。

回しを取って組み合うことを言います。

今では単に「四つ」と言いますね。

お互い右手を下にして組んだ場合が「右四つ」、左手を下に組んだ場合が「左四つ」です。

この絵の回し、ブルーとオレンジで意外とカラフルですね。

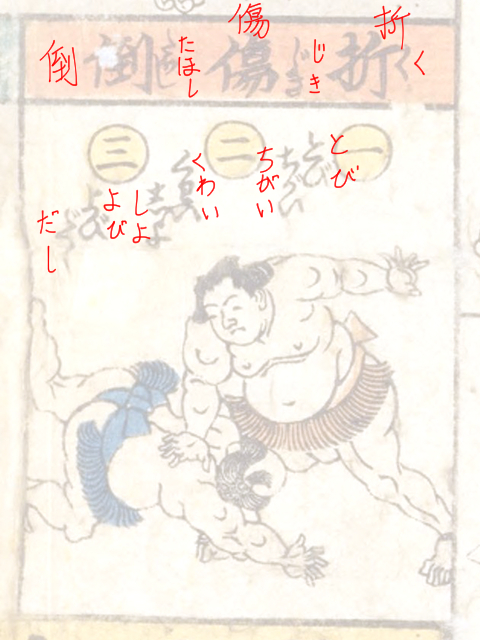

「折傷倒(くじきたおし)」

「挫(くじ)き倒し」は、今で言う「叩(はた)き込み」のことでしょう。

もちろん技を繰り出しているのは右の力士です。

この頃の浮世絵って、手の描き方が独特ですよねえヾ(๑╹◡╹)ノ"

youtu.be

「太鼓櫓(たいこやぐら)」

開場や閉場を知らせるために、櫓(やぐら)の上で太鼓を叩きます。

太鼓を叩くのは呼び出しさんの担当です。

高所恐怖症の方は大変ですねヾ(๑╹◡╹)ノ"

<初日の様子>

— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) March 9, 2019

朝太鼓。

呼出しが会場の外で太鼓を打ち、開場を知らせます。

#sumo #相撲 pic.twitter.com/gEogJJ2kY8

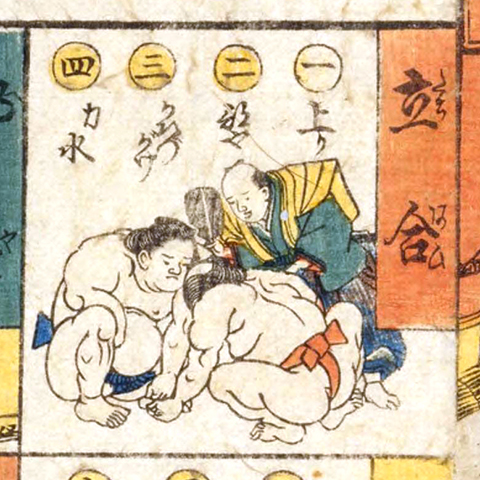

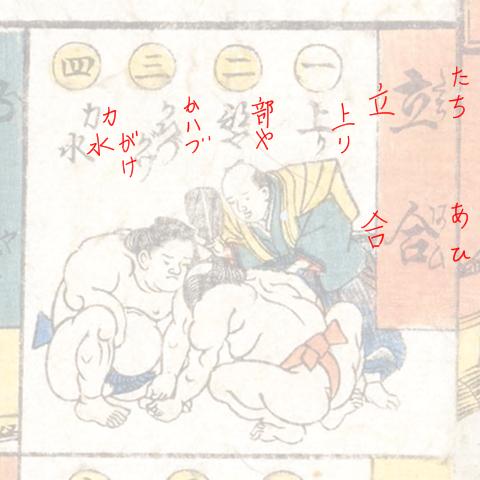

「立合」

<

文字通り、立ち合いの場面ですが、ちょっと近すぎやしませんかね(笑)

もちろん、絵を描くスペースの都合上だと思います(笑)

この当時は、今みたいに制限時間がなかったので、延々と仕切りが続くこともあったそうですよ。

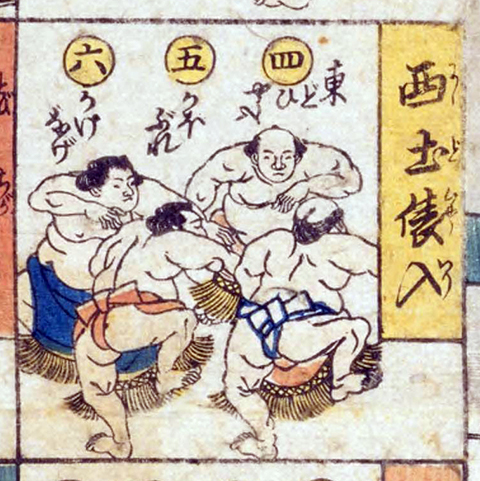

「西土俵入」

<

今とは随分、所作が違いますね。

力士の髪型ですが、この絵を見ると、月代を剃ってる人と剃ってない人の、2パターンあるようですね。

今はもちろん、月代は剃っていませんが、月代を剃っているレベルに禿げ上がっちゃってる力士はいらっしゃいますw

「懸投(かけなげ)」

<

掛け投げは相撲の決まり手の一つで、相手の内股に自分の足を掛け、跳ね上げて投げ飛ばす技です。

絵では、技を掛けているのは左の力士ですが、何だか万引き犯でも捕まえているように見えますねヾ(๑╹◡╹)ノ"

www.youtube.com

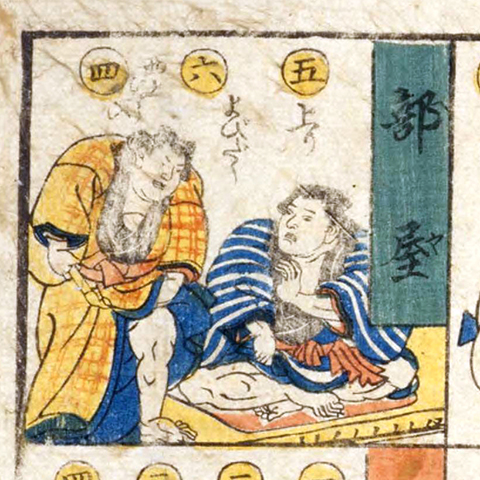

「稽古」

<

相撲部屋での稽古の様子です。

稽古場でのまわしの色は今は十両以上が白で、幕下以下は黒と決まっていますが、この当時もそうだったんですかね?

右の力士が水を飲むのに使っているのが、力水と同様に柄杓ではなく盃なのに注目です。

飲みにくそうですよねヾ(๑╹◡╹)ノ"

www.youtube.com

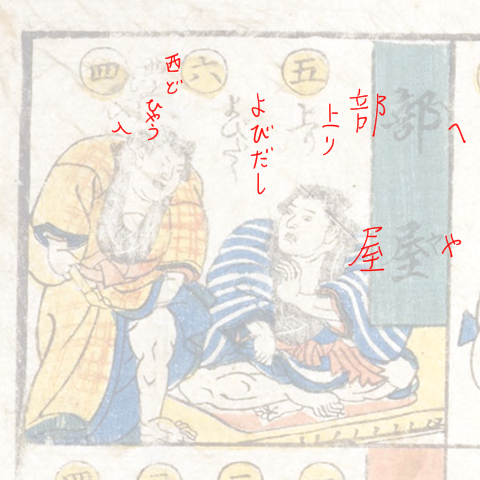

「部屋」

<

文字通り相撲部屋のことでしょうね。

普段着の力士の姿でしょうか。

結構、派手な着物ですねw

「飛び違い」

<

「飛び違い」は今では「蹴手繰り」に分類される決まり手でしょう。

立ち合いで相手の足を蹴っ飛ばしてバランスを崩し、はたき込む技です。

この絵では、技を掛けているのは左の力士ですが、変なポージングをしているようにしか見えませんヾ(๑╹◡╹)ノ"

www.youtube.com

「会所」

<

会所は、今の日本相撲協会の前身にあたる組織です。

なので、描かれているのは、力士ではなく、年寄[親方]でしょうね。

「やぐら投げ」

<

櫓(やぐら)投げは、大相撲の決まり手の一つで、膝で相手の内股を跳ね上げて、吊り気味に投げる技です。

絵ではおそらく左の力士が技を掛けているのでしょうが、普通に四つに組んでいるように見えます。

もう少し相手の体が持ち上がったシーンを描いてもらえれば分かりやすいんですけどねヾ(๑╹◡╹)ノ"

www.youtube.com

「上がり ― 横綱弓取りの図」

「相撲取組双六《すまうとりくみすごろく》」

「横綱弓取之図《よこつなゆミとりのづ》」

「上り」

「一猛斎芳虎画」

上がりのマスです。

弓取り式は、今では幕下以下の力士がする場合が多いですが、元々は横綱が行っていたようです。

ちなみに、ここに描かれている横綱は秀の山なのですが、この絵をほぼそのままトレースして弓を持たせたもののようです。

香蝶楼豊国(歌川豊国)画「秀ノ山雷五郎横綱土俵入之図」

国立国会図書館デジタルコレクション - 秀ノ山雷五郎横綱土俵入之図

出版時期等の考察については、過去記事をご参照くださいませ。

kihiminhamame.hatenablog.com

三つ目コーナー

君から「一緒に相撲!」ってメールが来てたけど、もちろん嫌だからねヾ(๑╹◡╹)ノ"

ごめん、それ誤変換、「一緒に住もう!」って送ったつもりだったヾ(๑╹◡╹)ノ"

どっちにしても嫌ヾ(๑╹◡╹)ノ"

◆北見花芽のほしい物リストです♪

5月3日は北見花芽の誕生日ヾ(๑╹◡╹)ノ"

◆インフォメーション

※北見花芽の中の人も少しだけ付録CDで担当しています。

※付録CDに『武太夫物語絵巻』(『稲生物怪録』)が収録されています。

北見花芽愛用のくずし字辞典です。

◆北見花芽 こと きひみハマめ のホームページ♪

◆拍手で応援していただけたら嬉しいです♪

(はてなIDをお持ちでない方でも押せますし、コメントもできます)

◆ランキング参加してます♪ ポチしてね♪

◆よろしければ はてなブックマーク もお願いします♪

多くの方に読んでいただきたいので、少しでも拡散してくださるとありがたいです。