このブログの初期に取り上げて、しっかりと紹介はしていなかった作品の再読です。

確か、織田信長好きの方のために、織田信長が出て来る作品を取り上げたんだったと思いますヾ(๑╹◡╹)ノ"

![]()

![]()

![]()

武家義理物語 6巻. [2] - 国立国会図書館デジタルコレクション

井原西鶴『武家義理物語』貞享五[一六八八]年刊

※この記事では国立国会図書館デジタルコレクションの画像を適宜改変して使用しております。

【原文】

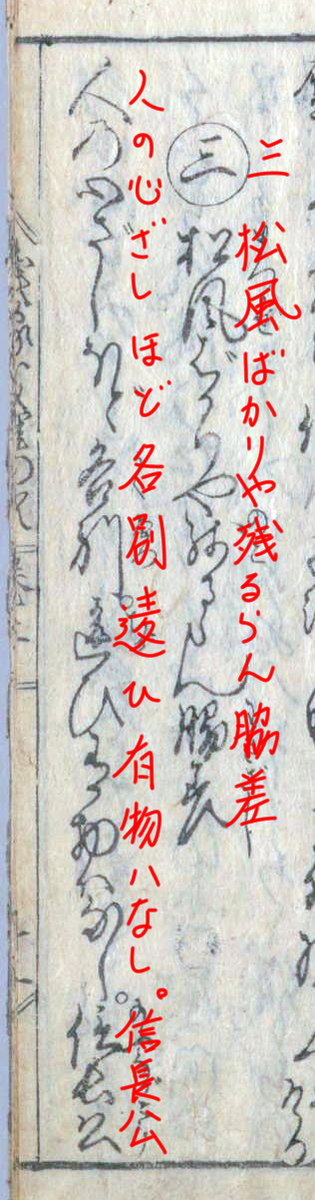

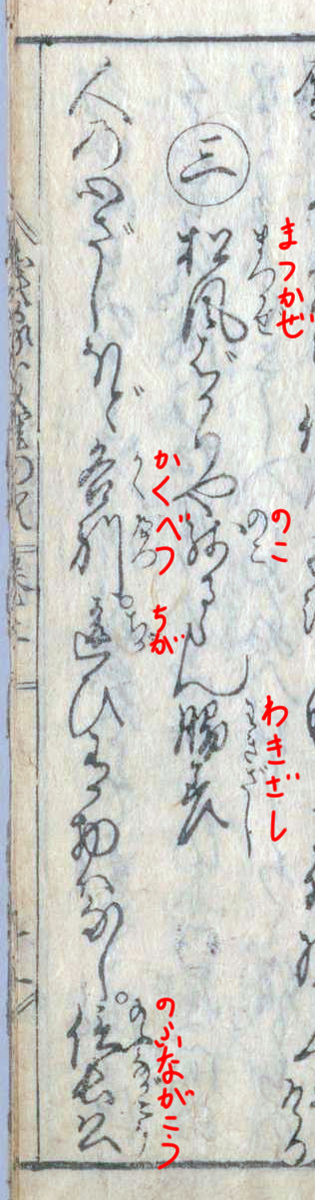

三 松風《まつかぜ》ばかりや残《のこ》るらん脇差《わきざし》[謡曲『松風』の一節をもじっている]

人の心ざし程、各別《かくべつ》違ひ有る物はなし。

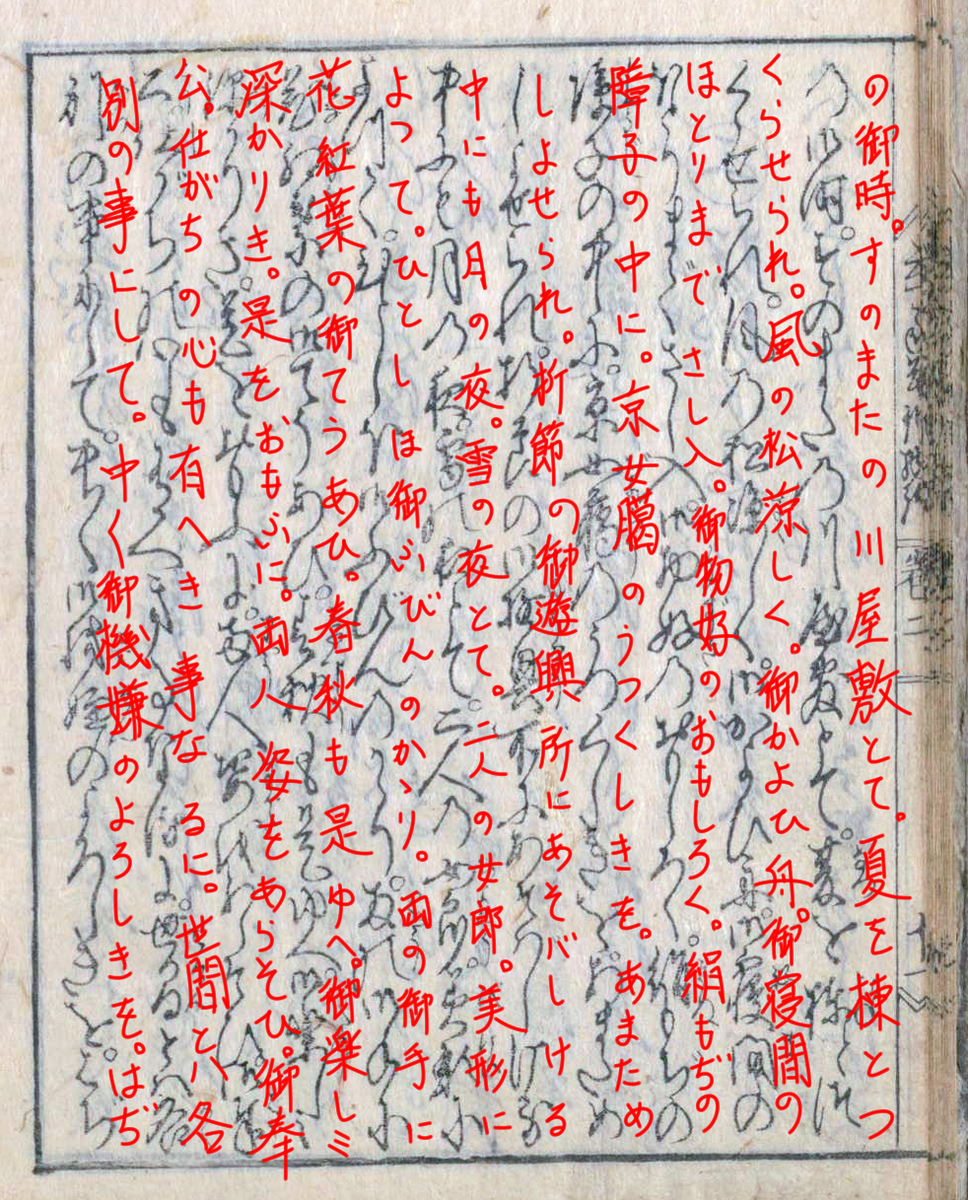

信長公《のぶながこう》の御時《おほんとき》、墨俣《すのまた》の川屋敷とて、夏《なつ》を棟《むね》と作らせられ[『徒然草』の一節より]、風の松、涼《すゞ》しく、御通ひ舟、御寝間《おねま》の辺《ほとり》迄差し入れ、御物好《おものずき》の面白く、絹綟子《きぬもぢ》の障子《しやうじ》の中に、京女臈《きやうぢよらう》の美しきを数多《あまた》召し寄せられ、折節の御遊興所《ごゆうけうじよ》に遊バしける。

中にも月の夜、雪の夜とて、二人の女郎《づよらう》、美形《びけい》によつて、一入《ひとしほ》御不憫《ごふびん》の掛ゝり、両《りやう》の御手に花紅葉《はなもミじ》の御寵愛《ごてうあひ》、春秋《しゆんじう》も是故《これゆへ》、御楽《おたの》しミ深かりき。

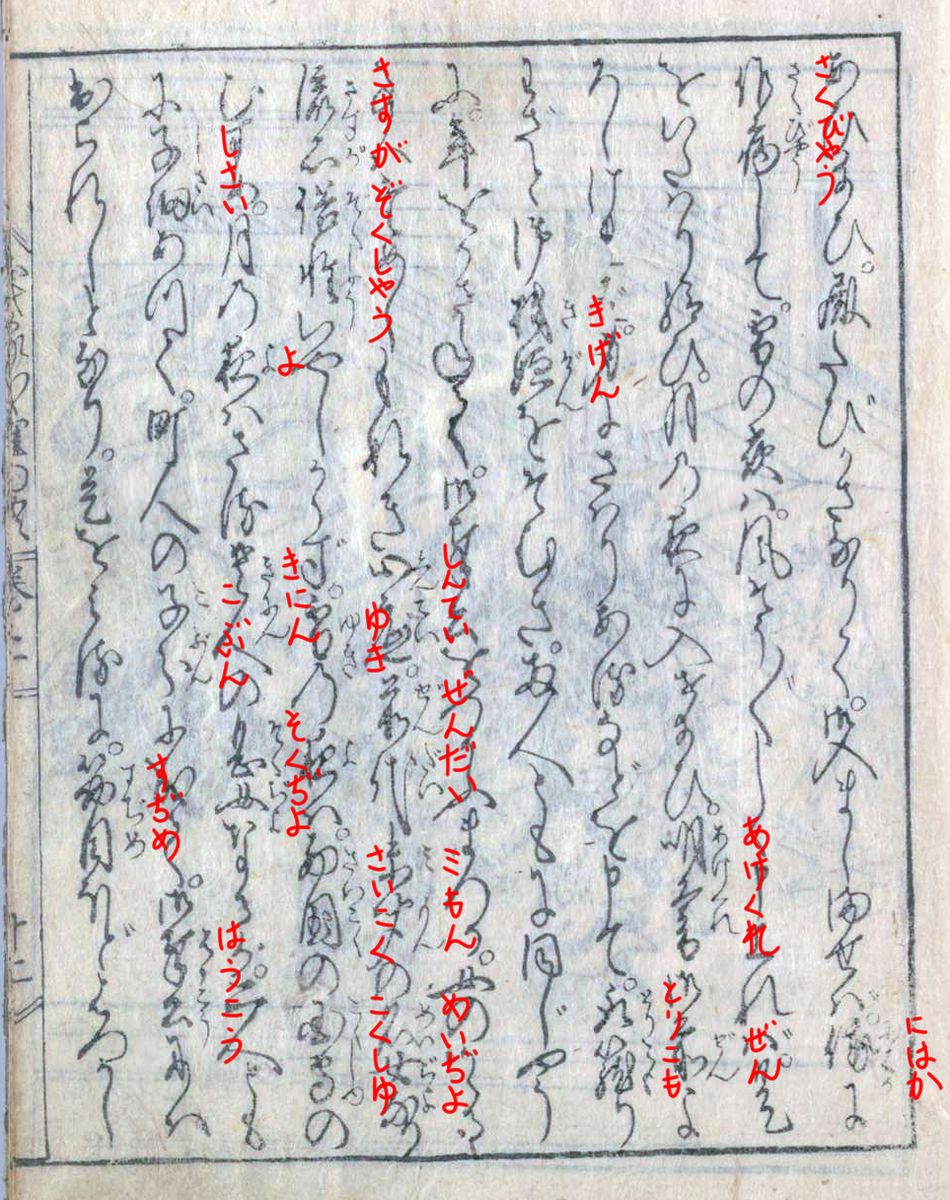

是を思ふに、両人《りやうにん》姿《すがた》を争ひ、御奉公《ごはうこう》仕勝《しが》ちの心も有るべき事なるに、世間《せけん》とハ各別《かくべつ》の事にして、中/\ 御機嫌《ごきげん》の宜《よろ》しきを恥じ合ひ給ひ、殿、度《たび》重なりて御入り在《ましま》せバ、俄《には》かに作病《さくびやう》して、雪の夜ハ風 騒々《そう/゛\》しく申し上げれバ、是を労《いた》ハり給ひ、月の夜に入らせ給ひ、明《あ》け暮《く》れ御前《ごぜん》宜しければ、身に障《さハ》り有る等《など》を申して、取《と》り籠《こも》り、態《わざ》と御機嫌《ごきげん》を背《そむ》き、両人共に同じ様に年を重ねて御奉公を仕《つかふまつる》る。

女の斯《か》ゝる事は例《ためし》も無き心底《しんてい》、前代未聞《ぜんだいミもん》の名女《めいぢよ》也。

流石《さすが》俗性《ぞくしやう》卑《いや》しからず、雪《ゆき》の夜は西國《さいごく》の国守《こくしゆ》の娘、月の夜《よ》ハ然《さ》る貴人《きにん》の息女《そくぢよ》なるが、二人共に子細あつて、町人の子分《こぶん》に成りて、御奉公《ごはうこう》にハ出られしと也。

是を見るに、筋目《すじめ》程恥づかしきハ無し。

【現代語訳】

巻二の三「松風の脇差だけが残ったそうな」

人の心の持ち方ほど、人によって特に違いが出るものはありません。

織田信長公がご存命だった頃、墨俣《すのまた》[岐阜県大垣市]に川屋敷[川沿いに建てた屋敷]を、夏を過ごすのに最適なように作らせました。

松に吹く風が涼しく、殿[信長公]がお通いになる舟が寝室の近くまで寄せられるようにし、お屋敷の中も色々と面白い趣向を凝らし、絹もじ[絹織物の一種]の障子を施した部屋の中に、京の都の女性たちをたくさんお抱えになり、時折のお遊びの場とされました。

中でも、月の夜と雪の夜という名の二人の女性は美しかったので、殿は特にお目をお掛けになりました。

まさに両手に花[桜のこと]と紅葉を一度にお持ちになったとでも言うべきで、とても大切に愛され、夏に合わせて作らせたお屋敷ですが、春と秋でも[桜は春、紅葉は秋の風物詩]しっかりとお楽しみになられたのでした。

普通の考えなら、二人[月の夜と雪の夜]の女性は、美しさを競って、少しでも自分の方が殿に気に入られようとしそうなものですが、この二人は世間一般とは違いました。

むしろ、殿にお目を掛けられるのを遠慮なさり、たとえば殿が雪の夜ばかりお召しになられたら、雪の夜はすぐに仮病を使い、「ひどい風邪をひきました」と大げさに申し上げ、殿は雪の夜の体調を気遣って、月の夜をお召しになります。

逆に月の夜ばかり朝晩ずっとお召しになられるようになると、月の夜は「月の物が参りました」などと申し上げて引きこもり、わざと殿から遠ざかり、雪の夜をお召しになられるようにします。

こうして二人は同じように殿に愛されながら、ずっとご奉公をお続けになったのでした。

このような心持ちの女性は他には見られないもので、二人は前代未聞の名女と言えるでしょう。

そもそも二人はさすがに家柄が素晴らしく、雪の夜は九州の大名の娘、月の夜はある公家の娘です。

二人とも事情があって町人の養子となり、このようなご奉公に出る事になったのです。

これを思うと、家柄ほど隠しても隠しきれないものはありません。

【解説】

殿が信長とは明記していない注釈書も多いですが、「信長公の御時」を「信長公がご存命だった頃のエピソード」と解釈し、この記事では殿は信長の事としました。

殿が別人なら、「信長公の御時」のあとに、殿のプロフィールが掲示されるはずですし、墨俣は秀吉が一夜城を築いたことで有名な信長の領地ですしね。

実際に信長が墨俣に通ったかどうかは、あくまでもこのお話はフィクションなので、ここでは問題としません。

墨俣の辺りには、今でも長良川を始めとして、犀川・天王川など多くの川が流れています。

今では「両手に花」と言いますが、この当時は「両手に花と紅葉」とも言ったんですね。

僕と一つ目がいるから、北見花芽も両手に花と紅葉状態だねヾ(๑╹◡╹)ノ"

みなさま、すっかり登場が減りましたが、一つ目の存在もお忘れなくヾ(๑╹◡╹)ノ"

あのお、ワシの存在も忘れないでね。。。

月の夜と雪の夜は、殿の慰《なぐさ》み者として扱われており、今では女性蔑視《じょせいべっし》の表現です。

月の夜と雪の夜はお互いに気づかいのできる素晴らしい女性と言うことが言いたいのでしょうが、その理由を家柄が良いからとしているのも、今では身分差別の表現となります。

江戸時代の女性や身分に対する認識を知る上に重要だと判断し、あえて、そのまま訳して紹介しています。

あくまでも、江戸時代に書かれた作品であることをご考慮《こうりょ》していただいた上で、お読みいただけますよう、お願い申し上げます。

私の手元にはずいぶん前に古本屋で買った岩波文庫の『武家義理物語』があります。

現代語訳は載っていませんが、注釈はついています。

↓

◆北見花芽のほしい物リストです♪ ご支援よろしくお願いします♪

◆インフォメーション

井原西鶴の大著、『男色大鑑』の一般向けの現代語訳「武士編」及び「歌舞伎若衆編」が発売中です♪

北見花芽の中の人もちょっと書いてるので、興味のある方も無い方も、下のアマゾンリンクから買ってくださると狂喜乱舞します♪

※ 書店で買っても、北見花芽の中の人には直接お金が入らないので何卒。

- 作者: 染谷智幸,畑中千晶,河合眞澄,佐藤智子,杉本紀子,濵口順一,浜田泰彦,早川由美,松村美奈,あんどうれい,大竹直子,九州男児,こふで,紗久楽さわ

- 出版社/メーカー: 文学通信

- 発売日: 2019/10/21

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

『男色を描く』も合わせてお読みいただけるとより楽しめると思いますよ♪

※ こちらも北見花芽の中の人がちょっと書いていますので。

◆北見花芽 こと きひみハマめ のホームページ♪

◆拍手で応援していただけたら嬉しいです♪

(はてなIDをお持ちでない方でも押せますし、コメントもできます)

◆ランキング参加してます♪ ポチしてね♪

◆よろしければ はてなブックマーク もお願いします♪ バズりたいです!w